ad1

CERPEN BRANDAL DAN PASUKAN KODOK OLEH CANDRA MALIK

Alam Semesta

Mei 31, 2017

|

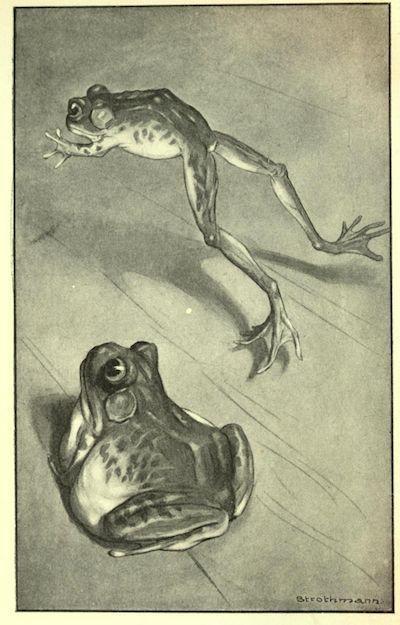

| image Mark Twain |

Brandal menggulung bendera. Tak ada lagi kain hitam yang dikibarkan sejak ia kalah melawan seorang tua bernama Makdum. Bola-bola emas yang menjadi bola-bola api itu telah merajam dadanya. Brandal hangus oleh dosa-dosa, dan takluk menjadi satu-satunya pilihan untuk terbebas dari siksa berikutnya. Hanya dengan bertapa di kali, ia bisa diampuni.

Pendekar berdarah biru dan berikat kepala gelap yang kerap menutup separuh wajahnya dengan cadar itu memang berhasil merebut tongkat dari cengkeraman Makdum hingga kakek bersurban putih itu terjungkal. Alih-alih merampok habis, nyalinya justru dihabisi. Tercekat tenggorokannya ketika Brandal mendengar Makdum berurai airmata mengurai kata demi kata.

“Tidak. Aku bukan menangisi lutut tuaku yang terkoyak, bukan pula karena kuda-kuda tongkatku telah kau sibak,” ucap Makdum.

“Ini, tongkatmu. Jangan lagi kau menangis. Sebengis-bengis aku mengalahkan Kethuk Lindu, tidak akan kuperlakukan kau seberingas jurus-jurusku pada raja perampok dari Hutan Jatiwangi itu,” sahut Brandal.

“Kisanak, air mataku jatuh karena aku merenggut hidup rumput yang tak berdosa ini. Salah apa ia sampai menjadi korban dari pertarungan tidak bermutu ini?” tanya Makdum.

“Tidak bermutu? Kau terjerembab dan kini masih bisa mengejekku?” sergah Brandal.

“Kalau kau memang bernafsu pada dunia, lihat itu. Bola-bola emas itu, ambil saja sebanyak yang kausuka,” seru Makdum.

Jagat bergoncang hingga Brandal limbung. Terbelalak ia menyaksikan pohon aren di tengah hutan berubah menjadi bola-bola emas. Seketika itu pula, Makdum memecah raga jadi lebih dari dua. Lebih dari tiga. Lebih dari entah berapa! Bagai tapal kuda, mengepung Brandal dari segala arah. Ia bukan sembarang kakek rupanya, tapi Brandal sudah terlambat.

Perampok muda itu menyerah.

Bersimpuh ia, menundukkan kepala. Menyadari betapa lebih muda secara usia ternyata tidak lebih mandraguna dari seorang renta di hadapannya itu. Brandal mengaku kalah dan salah. Oleh karena itu pula, lelaki ningrat yang terusir dari Kadipaten Tuban ini segera memohon diterima berguru kepada Makdum. Ia rela melakukan apa saja demi menghapus dosa.

“Berbuat baik itu dengan kebaikan pula, bukan dengan keburukan,” kata Makdum. “Berhentilah merampok.”

“Bola-bola api ini….” sahut Brandal, seraya terus memegangi dadanya yang masih membara sejak ditembus bola-bola emas. Makdum menyambar lengan Brandal. Sekelebat melangkah, telah sampai ia di tubir rawa. Ia tancapkan tongkat di gumuk ringkih yang terus-menerus dilongsorkan oleh pergumulan antara angin dan air. Makdum membimbing Brandal untuk duduk. Bersila dengan mata terpejam, menghadap ke laut lepas di ujung sana. Brandal diajari bernapas sebelum ditinggalnya pergi.

“Ke mana angin bersarang, Nak? Ini, ke sini, ke dalam dadamu, ke napas. Napas, anpas, tanapas, nupus,” tutur Makdum.

“Sendika dawuh, saya mendengar dan melaksanakan, Romo Makdum,” jawab Brandal.

“Napas, menghirup udara dengan lubang hidung kiri. Anpas, membawa udara memasuki paru-paru kiri. Tanapas, melanjutkan perjalanan udara ke paru-paru kanan. Nupus, mendorongnya untuk kembali ke alam semesta dari lubang hidung kanan. Demikianlah jagat gede berpusar pada jagat alit sebagai porosnya. Serupa thawaf.”

Lalu, sepi. Tak ada lagi petuah dari Makdum. Angin seperti berubah arah, tak lagi menyertai gelombang pasang sebagaimana senja-senja yang telah berlalu. Seluruhnya menyergap laki-laki hijau yang hari demi hari semakin rapat terbungkus semak-semak rawa. Semula ia hanya bersandar sebatang pohon Glinggang tua yang nyaris mati. Tapi, pohon itu kini hidup lagi, menjadi kekar, dan menjelma tonggak baginya bersemedi.

“Delapan ratus lima tahun sudah usia pohon Glinggang itu,” kata Harun, seraya menunjuknya dengan ibu jari.

Sudah lima tahun ini, ia setiap hari hanya duduk tercenung menunggui pohon yang ditinggalkan Brandal sejak berangkat ke Demak. Hanya dua kali ia pulang kepada keluarga dan menengok petilasan Saridin, di mana ia sebelumnya bertugas jaga. Harun adalah seorang juru kunci yang sabar.

Berteman celupak sebagai pelita, ia setia di bawah gubuk renta. Jika kesabaran ada batasnya, maka kesetiaan adalah garisnya, dan Harun memiliki itu semua. Mengandalkan doa belaka dan Kehendak Tuhan atas dirinya, ia bertahan hidup dan kini berumur delapan puluh tahun. “Saya lahir pada hari Senin Pon di bulan Maulud, atau Rabi’ul Awal dalam almanak Hijriyah, pada Tahun Ehe.”

Sesekali, kata Harun, Kanjeng Sunan datang menjenguknya. Membawa kabar baru yang hanya ia yang boleh tahu. Gagal aku menyelidik lebih dari itu. Entah apa pula yang ia maksud dengan kehadiran Kanjeng Sunan. Entah datang dalam mimpi, entah kasat mata.

“Kanjeng Sunan?” tanyaku.

“Pada mulanya, ia terusir dari istana. Sepanjang perjalanan dari timur ke arah matahari terbenam, ia kibarkan bendera hitam. Tak ada yang tidak mengenal Brandal Lokajaya sampai akhirnya ia menanggalkan julukan itu setelah dikalahkan Makdum. Raden Maulana Makdum Ibrahim,” jelas Harun.

“Lokajaya? Brandal Lokajaya? Jadi, yang kakek kisahkan tadi itu Raden Sahid?” sergahku.

Entah sudah berapa batang yang ia selipkan ke bibirnya silih berganti. Tak lepas asap dari tembakau selama ia berbicara.

Makdum kembali kepada Brandal setelah lebih dari satu purnama. Tiga, atau barangkali empat, atau bahkan lebih. Bekas perampok yang telah ia tinggal itu masih manekung. Tongkat, batang pohon Glinggang, dan semak-semak rawa bersekutu membekap Brandal menjadi serupa batu. Tidak ada gerak sejengkal pun sejak ia mengatur napas dan bermeditasi.

“Dari ubun-ubun hingga pusarmu, huruf Alif. Garis tulang ekormu inilah huruf Lam. Di bawah pusar, huruf Mim disembunyikan,” kata Makdum.

Tak ada ucap dari bibir Brandal yang mulai bergetar. Masih memejam ia untuk beberapa saat. Mendengar uluk salam dari Makdum, barulah ia menjawab lirih namun masih dengan kelopak tertutup. Setelah kepalanya diusap beberapa kali oleh sang guru, tubuh Brandal rebah ke bumi. Puasa segala rupa yang entah sudah berapa lama itu akhirnya tuntas sempurna.

“Romo, saya mendengar suara,” kata Brandal.

“Ya, ya. Telah kau terima derajat yang mulia itu, Nak?” sahut Makdum.

“Saya tidak berani, Romo. Siapalah saya ini?”

“Kau kini seorang Sunan.”

Brandal bangkit. Dalam simpuh, ia mengatakan, suara yang diyakininya sebagai tuturan Ilahi itu mengangkat dirinya sebagai Sunan. Tapi, Brandal bahkan tak lagi bisa membanggakan diri sejak menyesali dosa-dosa dan perbuatannya yang melecut murka besar Aria Wilatikta, ayahandanya, serta mengucurkan tangis ibundanya.

“Sejak suara itu muncul, kodok-kodok yang menemani saya lantas memanggil saya dengan sebutan Sunan Tinari. Tapi, saya tetap saja seorang berandal, Romo.”

Makdum memegang pangkal lengan Brandal, mengajaknya bangkit. Untuk beberapa saat, keduanya berpelukan. Makdum kemudian membimbingnya menyusuri pinggiran rawa hingga tiba di muara. Menuju pertemuan antara Kali Opak dan Kali Oyo, kata Harun, dua insan itu dilingkupi temaram sinar rembulan menembus kegelapan. Kodok-kodok berloncatan mengejar.

Pasukan kodok itu berhenti beberapa depa dari Raden Maulana Makdum Ibrahim dan Brandal Lokajaya, yang bernama lahir Raden Sahid.

“Kau kini seorang Sunan. Dan, Kali Opak dan Kali Oyo inilah saksinya. Aku, Bonang, Sang Penjaga, yang menjaga hingga sempurna masa pengejawantahan jati dirimu. Sunan, Kali, Jaga. Mulai saat ini, namamu Sunan Kalijaga,” tegas Makdum.

Sunan Kalijaga bersujud.

Pasukan kodok bersujud. Semesta terdiam lama. Angin berhenti, tidak ada yang beranjak dari letak masing-masing sampai Bonang menghela napas panjang dan merangkul laki-laki muda yang kini absah sebagai aulia itu.

“Bangunlah, Sunan. Ikut aku naik perahu.”

Tanpa diperintah, pasukan kodok berloncatan menggenggam bongkah-bongkah tanah basah. Lempung demi lempung menambal perahu rapuh yang bocor di sana-sini itu. Bergegas pula kodok-kodok kembali ke bantaran. Bersujud, khusyu.

Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga diperjalankan oleh waktu hingga ke Demak. Pasukan kodok menunggu pohon Glinggang dan setiap cerita yang kini dikenang oleh Harun, dan diriwayatkannya kepada setiap orang yang datang. Juga kepadaku malam ini. Ia seorang diri di sini, di antara bayang-bayang muram pepohonan, gemericik air dan gesek dedaunan, desir angin memecah sunyi, dan kodok-kodok yang hinggap di sudut gubuk.

Kodok-kodok itu entah masih pasukan yang sama atau generasi berikutnya. Tak ada yang berani mengganggu mereka, kata Harun, karena memang tidak ada yang mau terkena petaka.

“Tak ada burung berkeliaran di rawa ini dan hinggap di pohon. Kodok-kodok inilah yang berkicau dan jadi satu-satunya hiburan,” kata Harun.

Sangat setia kodok-kodok menanti tuannya kembali. Padahal, Sunan Kalijaga telah wafat berabad-abad. Terakhir berjumpa dengannya, pasukan kodok datang ke Demak membawa malu luar biasa dan rasa bersalah tiada terkira. Mereka gagal membawa sebatang kayu jati dari Kali Opak. Kepada Sunan Kalijaga, pasukan kodok berkata bahwa kemarau telah mengeringkan sungai sehingga tak kuasa mereka mendayung kayu.

“Tak usah berkecil hati. Kabar telah sampai kepadaku sebelum kalian tiba di sini. Ini, sudah kukumpulkan tatal-tatal kayu untuk kujadikan sokoguru,” tutur Sunan Kalijaga.

“Seekor kodok dari bangsa kami pernah diselamatkan oleh Kanjeng Sunan. Tapi, kami justru tidak kuasa membalas budi. Kami siap dihukum mati, Sunan,” kata seekor kodok.

“Dihukum mati? Pohon Glinggang yang telah layu saja kumohonkan kepada Yang Maha Kuasa agar diberi hidup. Seekor orong-orong yang tak sengaja tertebas hingga terpisah leher dari badannya saja kusambung dengan serpih kayu jati sebagai ikhtiar setelah aku berdoa agar ia dihidupkan kembali. Bukankah seekor kodok di antara kalian juga pernah selamat dari ular karena….”

Sunan Kalijaga tidak menuntaskan kalimat. Ia terdiam sejenak, kemudian menyungging senyum lebar.

“Sudahlah. Pulanglah. Jaga pohon Glinggang. Teruslah mengabdi pada Yang Maha Kuasa dan jagalah rawa,” kata Sunan Kalijaga.

Sekali dalam hidup, seekor kodok nyaris ditelan ajal ketika seekor ular menyergapnya. Kodok itu dimangsa di depan Sunan Tinari yang tangguh mematung di pinggir rawa. Murid Makdum yang bersemayam dalam keheningan itu berzikir sesuai ajaran napas, anpas, tanapas, nupus. Pada saat yang bersamaan, ia mengembus nufus hingga mengeluarkan suara.

“Hu…” desah zikir Sunan Tinari, nama gelar bagi Brandal Lokajaya sebelum ditahbiskan sebagai Sunan Kalijaga.

Ular itu terperanjat, tak menyangka sebongkah batu besar yang tegak itu ternyata bukan patung. Seketika ia melepas mangsa dari mulutnya. Dan, kodok itu meloncat dari nganga ular yang hendak menyantapnya.

“HU sesungguhnya dari lafal dzikir Huwa, yang bermakna Dia, Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Harun.

Kepada kodok yang selamat, Sunan Tinari di kemudian hari menjelaskan bahwa ucapan “Hu” itu bermakna ganda. “Hu” yang dilontarkan kepada ular berarti “huntalen” atau telanlah. “Hu” yang dilontarkan kepada kodok berarti “hucula” atau lepaslah. Jika kodok itu memang ditakdirkan mati dimangsa ular, tidak ada penolong baginya, tidak pula ucapan “hu” dari dirinya. Oleh karena itu, Sunan tidak ingin kodok merasa berutang budi.

Satu dua ekor kodok muncul dari rerimbunan gulita. Tiga empat lainnya menyusul menampakkan diri. Malam masih panjang. Malam ini malam bulan purnama di Bulan Muharram. Namun, benderang rembulan yang dihalangi pohon-pohon tidak cukup memperlihatkan berapa kodok yang telah berkumpul. Harun memantik api lagi, membakar tembakau berikutnya.

Dari bibirnya kulihat ia mulai merapal mantra

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga bermanfaat. Baca juga cerpen Palung

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...